|

|||||||||||||||

|

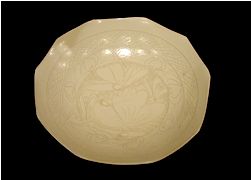

前原の市街地を抜け南東へ10数分、小高い丘の森の中にひっそりと佇む莫窯。いつもここを訪れるときに、何故か北海道・富良野の景色を思い出す。上原氏が北海道出身だからではない、といって脚本家の倉本聡氏に似ているからという訳でもない。 この夏やっとその答えが見つかったような気がする。きっかけが、今回掲載の白釉鉢である。 本人は、「何の変哲もない白ですよ。」という。粉引でも斑でも白磁でもない白。「木灰に酸化チタンと骨灰を加えただけです。」と続く。釉掛け・焼成に、相当の工夫のあとが窺える。そして、「柔らかさがあってモダンな感じがして汚れにくい和洋に使える白いうつわを。」と締めくくった。 そんな白釉鉢から受ける印象は、北の国特有の『粉雪』である。最近、彼の「伊羅保」の皿も店に並んでいる。こちらから受ける印象は、『麦秋』である。 自らの心の原風景を素直に宿らせ、なおかつ機能的でモダンに仕上げられているうつわたちは、大地の恵みを素直に受け止めてくれる。「機能美・用の美」使い古された言葉である。彼の作り出すうつわには、これらにプラス「心の美」が宿っているような気がする。 「やっぱり、白にはこだわり続けていきます。」帰り際に言った。九州にある富良野に別れを告げた夕刻、来夏(2002年7月)の彼の個展は、『上原治夫・白の世界』展と決めた。 |

|

今回の「次世紀に継ぐ作品展」の主旨は、作家自身が今世紀に活動してきたことの集大成として、また次世紀に何を残し何を伝えたいか、ということをテーマにした作家自身の自選展としている。 壺屋とお付き合いいただいている作家さんは、茶陶中心の方が多い。必然的に自選展となると、茶碗・花入・壺などのお茶道具といわれる類の作品が中心になる。 そんな中、「自分のしてきた仕事を見ていただきます。」と快諾をいただいた。 送られてきた作品は、すべて今までの作品の延長線上にある食器と徹底しており、また見事な完成度である。 今まで歩んできた道・仕事(彼は作陶を仕事とよく表現する)に対しての、確固たる信念と自信を感じるとともに、21世紀になっても同じ延長線上を黙々と歩みつづける彼の姿がオーバーラップされる。ただし、そこには当然ではあるが、より高いものを求めつづける彼のうしろ姿も映っている。 |

|

福岡県前原(まえばる)市。この地に窯を構えて20年が過ぎた。食器作り一筋に歩んできた彼の作品は、いよいよ円熟味が増し、使い込むほどに味わい深い。 出会いは遡る事、震災前年の1994年。唐津市内の有名寿司店T。食いしん坊を自認する限りは、外せない店のひとつである。大阪弁で言うところのヘンコツ(変わり者)の主人に、「唐津焼以外の作陶家で薦めるとすれば誰ですか」と質問してみた。間髪を入れずに返ってきた答えが、「前原の上原」であった。震災を乗り越え、1998年機会を得て再び訪れ、別人よろしく同じ質問を繰り返してみた。答えはやはり、間髪を入れず「前原の上原」だった。 前原の山懐、その林の中に『莫窯』はひっそりと佇んでいた。最初に出会った作品は、粉引のコーヒーカップ。小ぶりで面取りが品よく施されているが、正直特別に惹かれる特徴がなかったのが第一印象であった。帰宅後、使い始めてT主人の言っていた言葉が蘇ってきた、「飽きのこない使い勝手のいい作品ですよ」、That's Rightである。そのとおり、今もコーヒー狂の我が家のメインカップである。 彼の作品に流れるリズムは、非常に心地よい。全くと言っていいほど気を衒わず、丁寧な作品をまさに仕上げてくる。これは、修行時代に魯山人作品を始めとする本物の食器に触れ、自分のものにしているからに他ならない。 「年を重ねると、華やいだものを作りたくなるんですよね。」と近年は、三彩を熱心に制作している。54歳。本物の円熟である。 |

※ 当サイトに掲載の写真・テキスト等の無断転載を禁じます。